16 rue Basse : une rare façade Renaissance

Publié le 14 octobre 2007

Mis à jour le 13 septembre 2025

16 rue basse : façade (octobre 2007)

16 rue basse : tête de lion (octobre 2007)

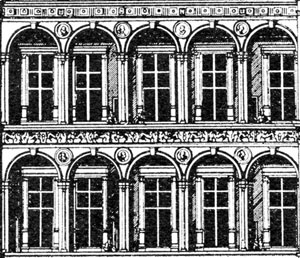

Portique de l'Hôpital des Innocents (Florence).

Loggias du Château de Madrid

Château de Breda (Pays Bas).

Les moulurations en ébrasement des baies, les témoins des anciens meneaux constituaient déjà les signes visibles d’une architecture de qualité. Mais laquelle exactement ? Il fallut attendre le piquetage du léger enduit plâtrant pour découvrir le rythme harmonieux de quatre travées, rehaussées par des sculptures de coquille Saint-Jacques au tympan des baies, le relief, vraisemblablement une tête de lion au-dessus de l’entrée et des médaillons sculptés dans les écoinçons des arcades, hélas aujourd’hui trop martelés pour en reconnaître le motif d’ornement.

Ces sculptures permettent d’avancer quelques hypothèses sur l’origine de ce bâtiment. La première est liée à l’histoire de l’ordre des Dominicains, fondé en 1215 à Toulouse pour prêcher et convertir les hérétiques, et premièrement dénommé en France les dominicains de Saint-Jacques, en référence au couvent parisien fondé en 1218 dépendant d’un couvent établi au nord de Gênes portant précisément le nom de Saint-Jacques. A Paris, la rue dans laquelle ils s’installèrent au XIIIème siècle avant de s’établir rue Saint-Honoré, a gardé jusqu’à aujourd’hui le nom de Saint-Jacques. Il y a donc un lien symbolique entre ce décor et la congrégation lilloise, dont le choeur de l’église s’élevait juste à l’arrière de cette maison. Mais l’intérêt essentiel n’est pas dans la qualité intrinsèque du décor, il est aussi dans la filiation de cette composition de façade avec l’un des motifs emblématiques de travée selon la Renaissance, « inventé » par Brunelleschi à Florence à partir de 1419 pour l’Hôpital des Innocents. Le rôle des médaillons, au départ vierges de sculptures puis dotés en 1487 de terres cuites vernissées par Andrea Della Robbia, est simple ; outre leur fonction de représentation de l’usage du bâtiment - à Florence, des bambins emmaillotés dans leurs langes - ils assurent la continuité du rythme de la façade en liant le mouvement des arcs en plein-cintre avec le cordon-larmier horizontal.

Ce modèle se retrouve au XVIème siècle dans de nombreux édifices en France et aux Pays-Bas. Philibert de l'Orme utilise ce thème pour les loggias du château de Madrid, édifié par François 1er vers 1530 dans la forêt de Boulogne, près de Paris. Le prince Henri III de Nassau introduit de thème en 1536 dans l'extension du château de Breda, berceau de la famille d'Orange-Nassau et premier édifice réputé comme exemple du style Renaissance aux Pays-Bas.

Mais notre maison de Lille n'a pas toutes ces qualités aristocratiques. C'est tout au plus une maison d'accompagnement (ou une maison de louage ?) de l'ancien couvent des Dominicains. Elle est l'oeuvre de maîtres maçons qui reproduisent les modèles au goût du jour, sans trop de rigueur sur la règle, le tracé et les proportions. Ils suivent un modèle qui leur est apporté par le bénéfice de l'imprimerie. Ainsi, les cordons de pierre ne sont pas tous jointifs ; l'un des médaillons flotte dans le parement de brique. Les fenêtres restent d'esprit gothique, à meneaux en pierre creusée, en cavets pour faciliter l'entrée de la lumière. Et c'est bien finalement cette approximation des formes et cette conjugaison des références qui fondent le caractère remarquable de l'architecture civile lilloise.

Enfin, il est assez savoureux de trouver un maillon significatif de cette histoire locale de l'architecture, et de montrer que les références des maîtres d'oeuvre du XVIIème viennent d'Italie, comme ailleurs en Europe, et de contribuer à tordre le cou à toutes les « légendes espagnoles ». Il ne faut pas confondre pour le XVIème, et la première moitié du XVIIème, suzeraineté sur un territoire et mouvement des arts et des idées.

Que deviendra cet immeuble emblématique ? Devant l'intérêt de cette découverte, le propriétaire, une griffe reconnue de vêtements pour hommes, a accepté de différer l'ouverture, d'entreprendre les relevés nécessaires et d'effectuer des travaux complémentaires permettant une réhabilitation partielle des fenêtres à meneaux et des sculptures. Tout cela se négocie pied à pied, entre intérêt patrimonial et faire-valoir de la façade comme enseigne et vitrine contemporaine. Heureusement que dans ce cas et cette situation, l'intérêt du patrimoine puisse s'accorder à celui du commerçant.

C'est donc un chantier à suivre, et une adresse à ne plus manquer dans une visite de Lille !

Cet article est extrait de notre bulletin d'octobre 2007, que vous pouvez vous procurer par correspondance, ou en vous rendant dans notre local de la rue de la Monnaie.

Notre bulletin d'octobre 2008 vous propose quant à lui un entretien avec l'architecte en charge des travaux.